Dr. Michael Walter

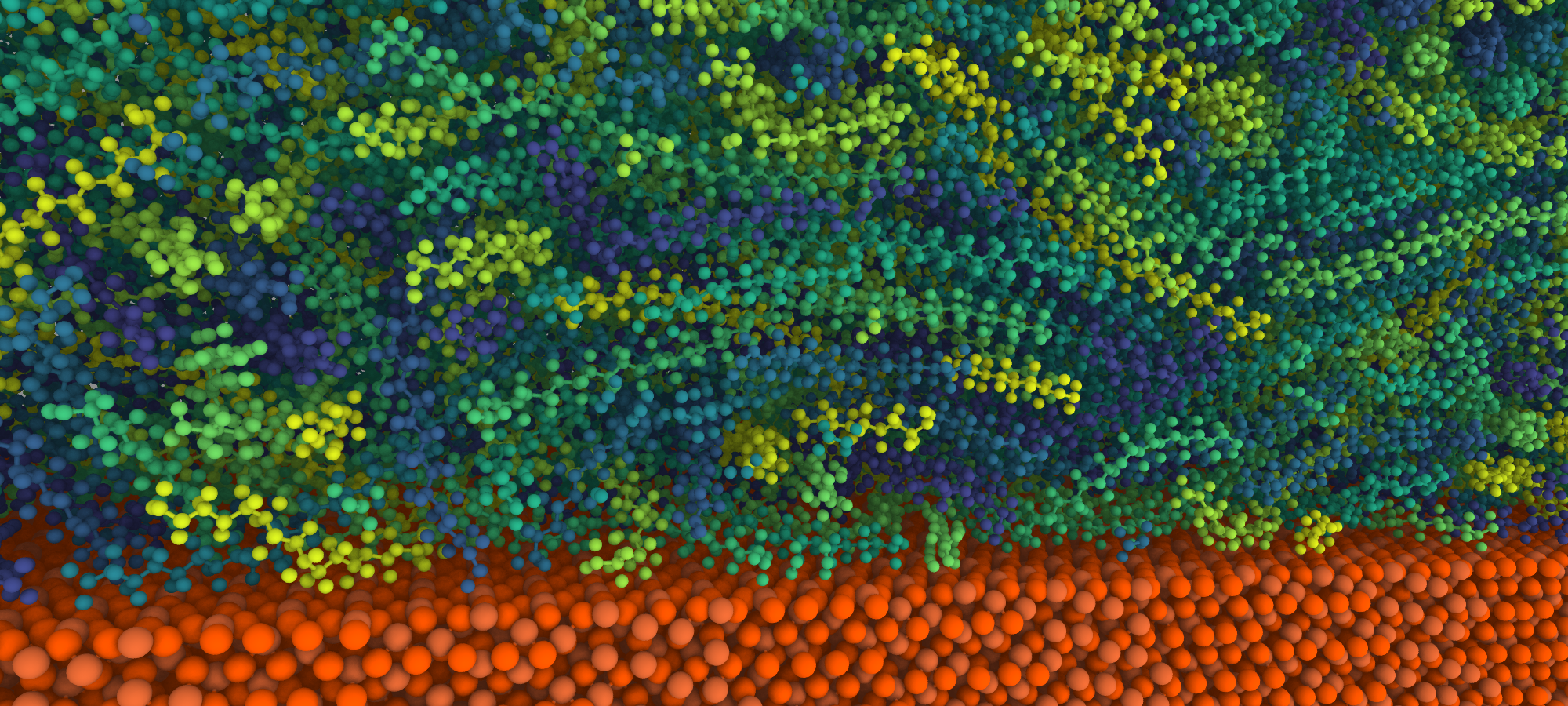

Amorpher Kohlenstoff wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Beschichtungen für Automotoren, Hochleistungswerkzeuge und Komponenten in der Luft- und Raumfahrt. Da die mechanischen, optischen und elektronischen Eigenschaften von amorphem Kohlenstoff (a-C) stark vom Hybridisierungszustand des Kohlenstoffs, vom Wasserstoffgehalt und von der lokalen Ordnung abhängen, ist eine präzise Charakterisierung dieser Kohlenstoffbindungskonfiguration in diesen Materialien von größter Bedeutung.

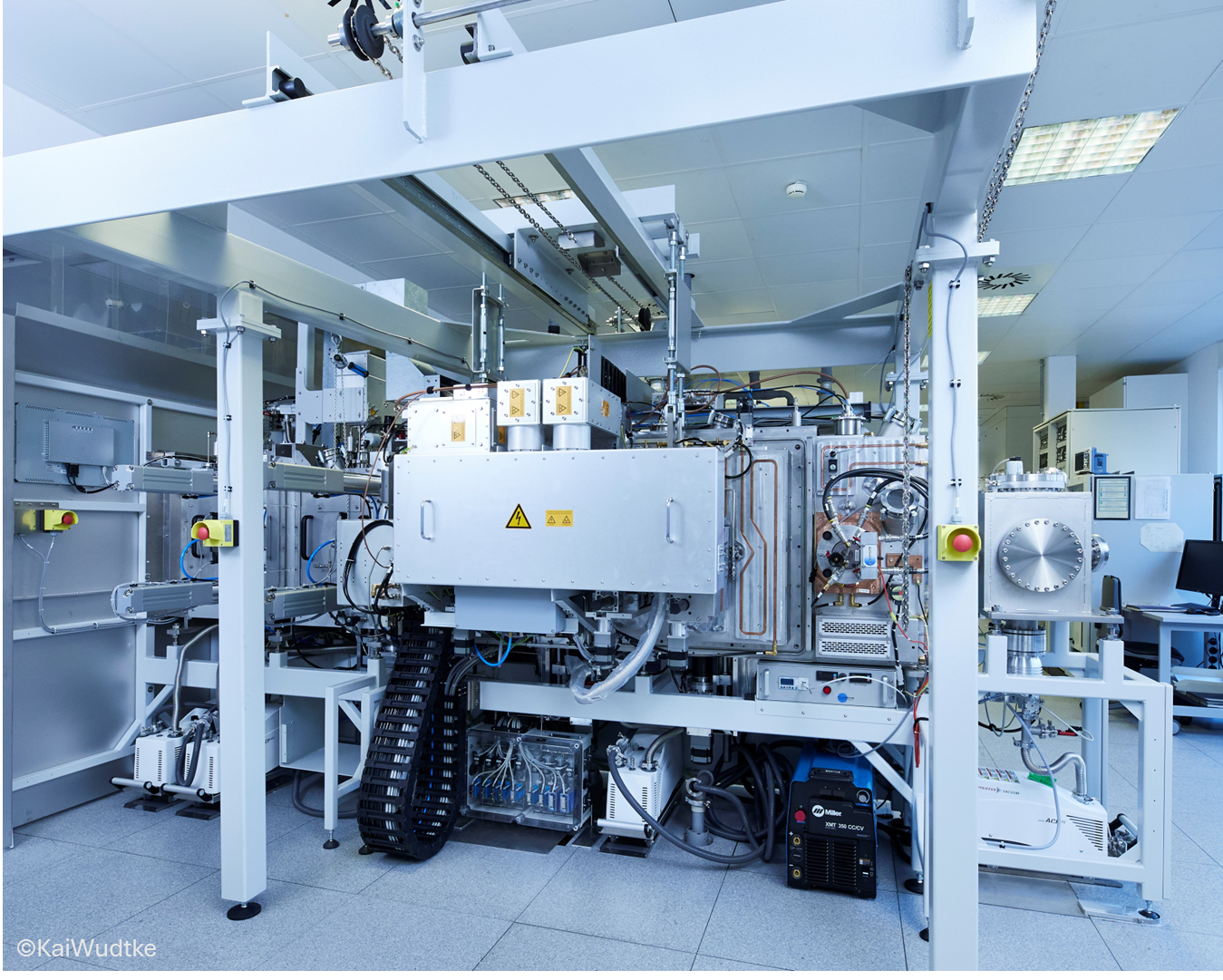

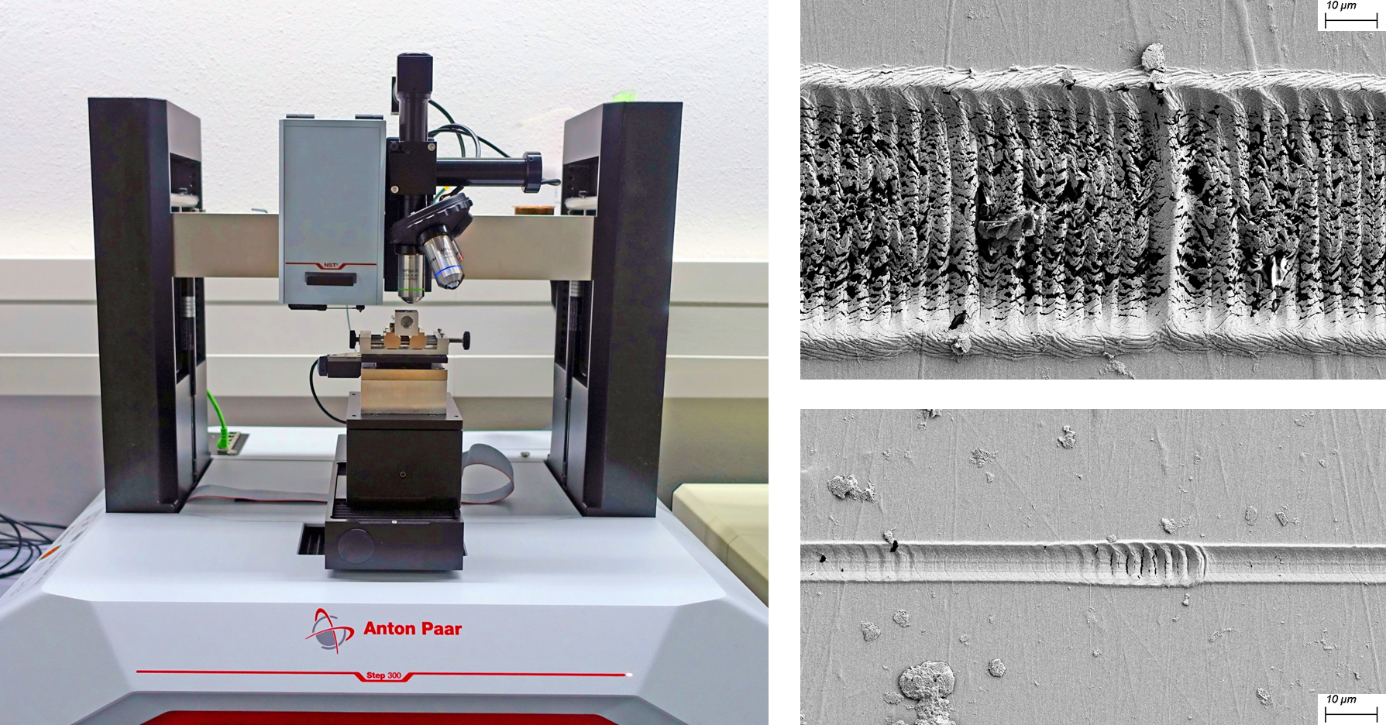

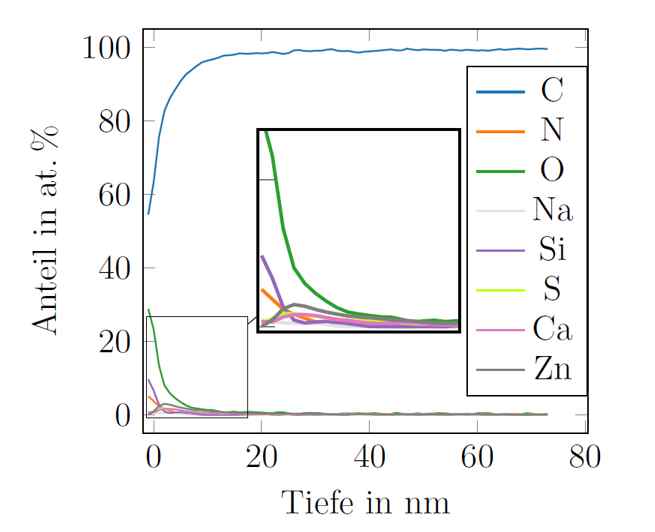

Mehrere oberflächenanalytische Methoden wurden zur Charakterisierung der oberflächennahen Bereiche von a-C-Materialien verwendet, darunter Raman-Spektroskopie, Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS), Nahkanten-Röntgenabsorptions-Feinstrukturspektroskopie (NEXAFS) und Reflexions-Elektronen-Energieverlust-Spektroskopie (REELS). Unter diesen ist die XPS eine der zugänglichsten und am weitesten verbreiteten Methoden zur Charakterisierung kohlenstoffbasierter Materialien.

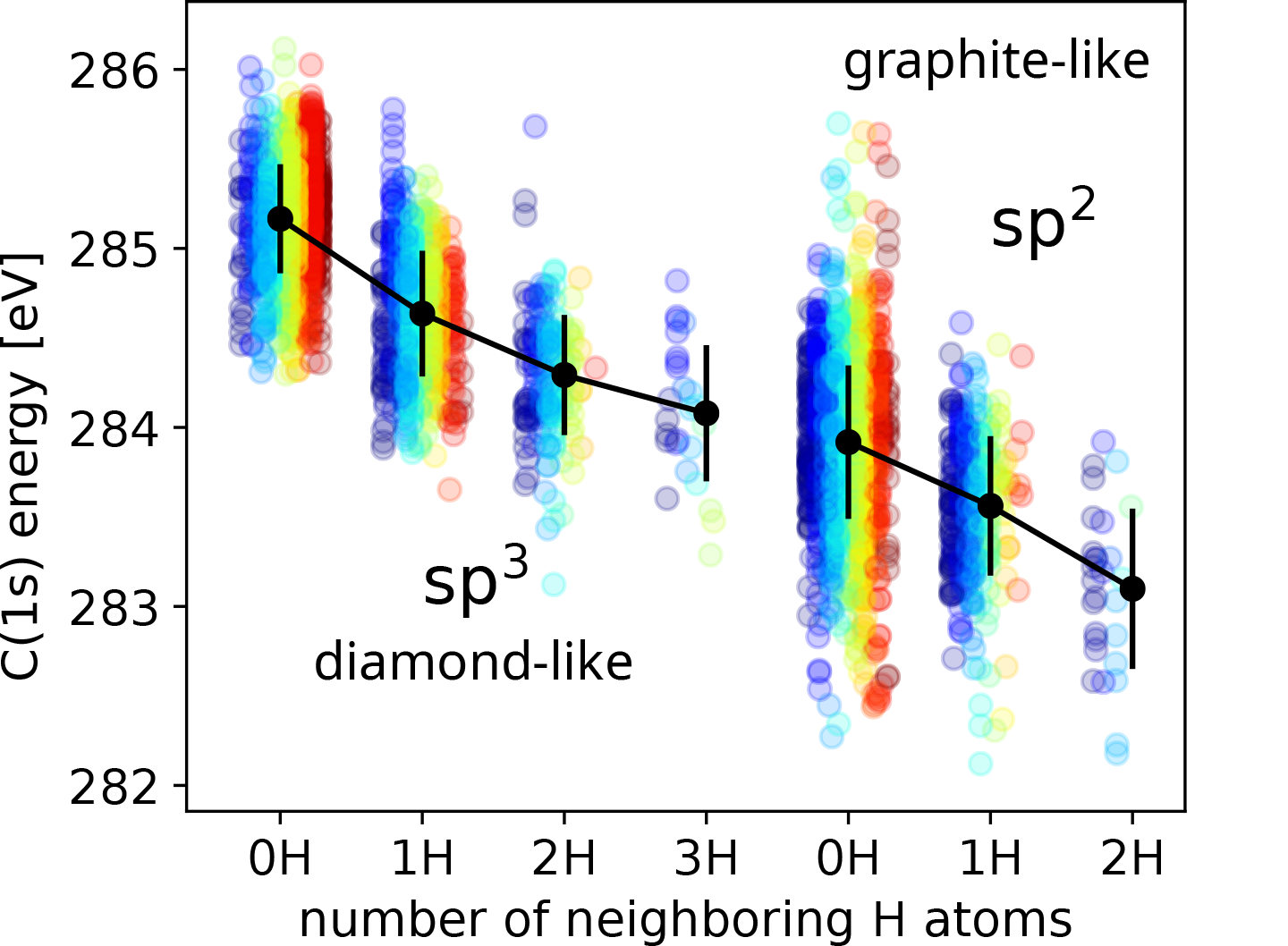

Die Analyse der Kohlenstoffbindungskonfiguration mittels XPS erfolgt üblicherweise durch Aufnahme hochauflösender C(1s)-Spektren. Diese Spektren werden häufig mit zwei synthetischen Kurven angepasst – eine wird dreifach koordiniertem sp²-Kohlenstoff (graphit-ähnlich) und die andere vierfach koordiniertem sp³-Kohlenstoff (diamant-ähnlich) zugeordnet. Es handelt sich hierbei um zwei Formen von Kohlenstoff mit stark unterschiedlichen Eigenschaften. Trotz der weiten Verbreitung dieses analytischen Verfahrens zur quantitativen Bewertung des Kohlenstoff-Hybridisierungszustands auf Basis der C(1s)-XPS-Signale wurde die Gültigkeit dieser Methodik in Frage gestellt und bleibt weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen.

Wir haben bereits gezeigt, dass XPS-Peakpositionen durch Dichtefunktionaltheorie (DFT)-Berechnungen auf der absoluten Energieskala vorhergesagt werden können [1,2]. In der kürzlich veröffentlichten Zusammenarbeit mit R. Carpick von der University of Pennsylvania, USA, und F. Mangolini von der University of Texas at Austin, USA, vergleichen wir simulierte XPS-Spektren mit dem Experiment auf der absoluten Energieskala [3]. Wir zeigen, dass die weit verbreitete Interpretation der Identifikation von sp2- und sp3-Kohlenstoffen für reine Kohlenstoffmaterialien gültig ist. Jedoch muss diese in Frage gestellt werden, sobald das Material Wasserstoff enthält. Unsere Arbeit unterstützt daher Oberflächenwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen bei der präzisen Charakterisierung kohlenstoffbasierter Materialien mittels XPS.

[1] Walter, M.; Moseler, M.; Pastewka, L., Offset-corrected Δ-Kohn-Sham scheme for semiempirical prediction of absolute x-ray photoelectron energies in molecules and solids, Physical Review B 94/4 (2016) Art. 041112, 5 Seiten Link

[2] Walter, M.; Vogel, M.; Zamudio-Bayer, V.; Lindbad, R.; Teichenbach, T.; Hirsch, K.; Langenberg, A.; Rittmann, J.; Kulesza, A.; Mitric, R.; Moseler, M.; Möller, T.; von Issendorff, B.; Lau, J. T., Experimental and theoretical 2p core-level spectra of size-selected gas-phase aluminum and silicon cluster cations: Chemical shifts, geometric structure, and coordination-dependent screening, Physical Chemistry Chemical Physics PCCP 21/12 (2019) 6651-6661 Link

[3] Walter, M.; Mangolini, F.; McClimon, J. B.; Carpick, R. W.; Moseler, M., Origin of C(1s) binding energy shifts in amorphous carbon materials, Phys. Rev. Materials 9, 035601 (2025) Link

nach oben

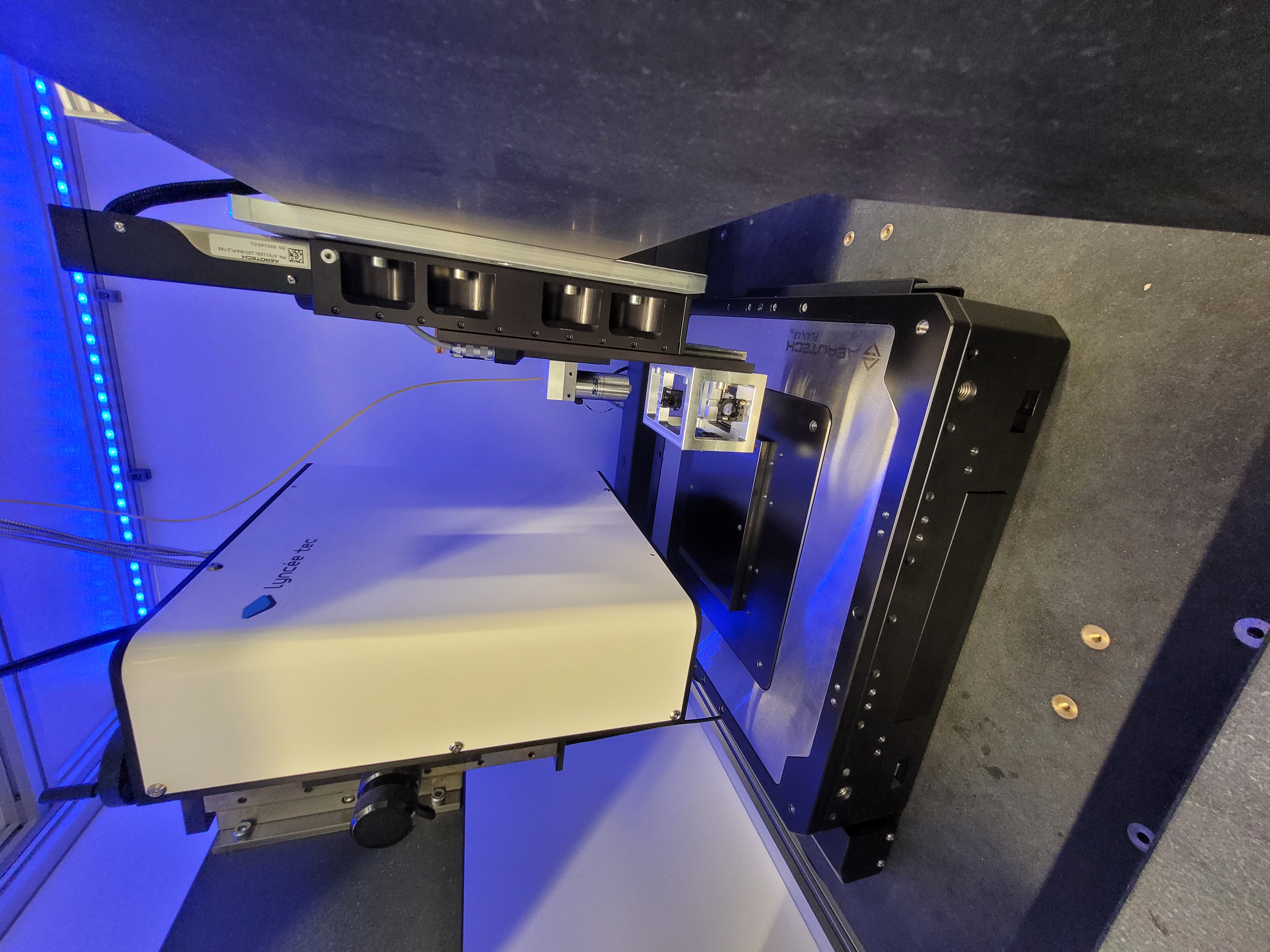

MikroTribologie Centrum μTC

MikroTribologie Centrum μTC